最近よく聞くアンコンシャスバイアスってどんなもの?「心の癖」に気付くには

ナレッジ

目次

アンコンシャスバイアスとは、本人が気づいていない「無意識の偏見・思い込み」のことです。

たとえば、「育児中の女性は出世に興味無い」「女性より男性の方がリーダシップがある」「シニア世代は新しいモノが苦手」などの考えもアンコンシャスバイアスの一つです。

近年は、CMやパンフレット、SNSでの発信などで時代にそぐわないアンコンシャスバイアスが露呈し、炎上する企業・自治体も増えています。

アンコンシャスバイアスは、知らないうちに個人や組織、そして社会全体にさまざまな影響を与えています。

多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる社会を実現するためには、アンコンシャスバイアスとどのように向き合えばよいのでしょうか。

誰もが持っているアンコンシャスバイアス

近年注目されつつあるアンコンシャスバイアスとは、人が潜在的に持っている「ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り」を意味しています。

「偏見は持っていない」「いつも公平に判断している」という方もいるかもしれませんが、アンコンシャスバイアスは日常のあらゆるシーンに潜んでおり、誰もが持っている可能性があるものです。

「親が単身赴任中と聞くと父親を想像する」

「介護しながら働くのは難しいと思う」

「体力的にハードな仕事を女性に頼むのは可哀そうだと思う」

「「普通は〇〇だ」「それって常識だ」と思うことがある」

「DV(ドメスティック・バイオレンス)と聞くと男性が暴力をはたらいていると想像する」

これらは日本労働組合総連合会が5万人を対象に実施したアンケートで上位に選ばれた、アンコンシャスバイアスの事例です。*1

この例からもわかる通り、アンコンシャスバイアス自体は必ずしも悪いものばかりではありません。

例えば、「介護しながら働くのが大変」と感じている当事者に対して、「介護しながら働くのは難しいと思う」というアンコンシャスバイアスが、相手への共感や労い、職場での配慮につながれば、アンコンシャスバイアスがマイナスに働くことはありません。

一方で、「介護しながら働くのは難しいと思う」というアンコンシャスバイアスによって、「介護中なのになんで働いているの?」と発言して相手を傷つけたり、仕事をやめるべきと思い込み、キャリアを諦めてしまうこともあるでしょう。

このようにアンコンシャスバイアスは、偏見や思い込みに起因する発言や行動によって相手を傷つけたり、自分自身の可能性を狭めてしまうことが問題なのです。

ではなぜ、アンコンシャスバイアスが存在するのでしょうか。

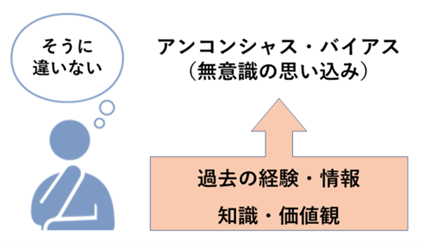

アンコンシャスバイアスは、脳がエネルギーを節約するための「高速判断」「知的連想」の機能によるものです(図1)。*2

出所)福岡県「アンコンシャス・バイアスって何?」

https://joseikatsuyakuoentai.pref.fukuoka.jp/unconscious_bias/about/

過去の経験や価値観と照らし合わせて自分なりに判断することは、人間が生きていくために必要な脳の機能です。

つまり、アンコンシャスバイアス自体は誰でも当たり前にもっている「心の癖」のようなものです。

アンコンシャスバイアスは育った環境や受けてきた教育、日々見聞きする情報、周囲の人間との交流などによって、自然に培われていきます。

炎上することも?アンコンシャスバイアスに無自覚であるリスク

近年はジェンダー平等や多様性への理解が深まっていることから、アンコンシャスバイアスが原因で、企業や自治体が炎上するケースも増えています。

ある地方自治体が発行した「働く女性応援よくばりハンドブック」は、女性が子どもを育てながら働くことを「よくばり」と表現したことで、SNS上で非難が集中しました。

さらにタイトルだけでなく、性別役割分担意識への思い込みが色濃く反映された内容にも批判の声が高まっています。

働く女性を応援すると謳った冊子であるのにも関わらず、古い価値観がアップデートされていないことで、多くの女性を失望させたのではないでしょうか。

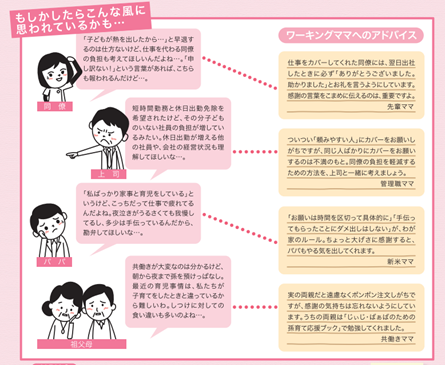

次の図2は「働く女性応援よくばりハンドブック」のなかにある、「ワーキングママの心構え 同僚・周囲への感謝と配慮を忘れずに!」というページの一部です。*3

出所)広島県「働く女性応援よくばりハンドブック」 p.26

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/womanjob/handbook/00_yokubari_handbook_all.pdf

このページには、「女性が育児しながら働くのであれば家族(夫)にも感謝すべき」「子供の体調不良に対応するのは母親」「家事育児のメインは母親で父親はあくまでも手伝い」などのアンコンシャスバイアスが潜んでいます。

さらには、「父親は家事育児に非協力的」「男性は子どものように褒めておけば動いてくれる」「男性上司は子育て理解がない」などの男性に対する偏見や失礼な決めつけも含まれています。

このように、ジェンダーに関するアンコンシャスバイアスは、男性から女性への決めつけに限ったものではなく、女性から男性や同性同士でも存在するものです。

女子の進路選択にアンコンシャスバイアスが与える影響

特定の属性や性別、人種、年齢、学歴などに対するアンコンシャスバイアスには、さまざまなデメリットがあり、多様性を阻害する要因となり得ます。

アンコンシャスバイアスのデメリットの一つとして挙げられるのが、女性の進路選択に与える影響です。

日本では男女の教育格差はほぼなくなっているものの、理系に進む女子は依然として少数派です。

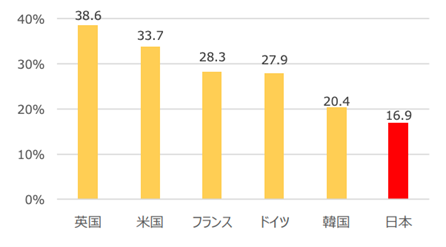

大学や大学院で理工系を専攻する女子生徒が少ないため、必然的に科学技術分野の女性研究者の割合が諸外国と比較して低い状況です(図3)。*4

出所)内閣府男女共同参画局「指導啓発資料」p.6

https://www.gender.go.jp/c-challenge/pdf/keihatsu.pdf

日本で理系分野に女子が少ないのは、「女子は理系に不向き」「理科や算数は男子の方が得意」「理工系の職業は男性のもの」などといったアンコンシャスバイアスが大いに関係しています。

教育現場に男女共同参画の視点を入れることを目的に作成された、内閣府男女共同参画局の「男女共同参画の視点を取り込んだ理数系教科の授業づくり」においても、女子の理数離れの原因は、成績ではなく環境であるとされています。*4

イタリアの研究では、アンコンシャスバイアスを測る代表的な手法である潜在連合テストを用い、中学校の担任教師のバイアスが生徒の進路選択にどう影響するのかを分析しています。

研究の結果、「女子は数学が苦手だ」と無意識に思い込んでいる教師に教わると、女子生徒の数学の成績が下がり、進路選択でも良い高校を選ばなくなることがわかっています。

イタリアの高校は入学試験がなく、良い高校を選択するかは自身の判断に委ねられることから、教師のアンコンシャスバイアスがネガティブな影響を与えていることが窺えます。*5

筆者自身も大学で女子が5%しかいない工学部電気学科に進学し、「工学部を選ぶ女子は珍しい」「女子で工学部なんて変わってる」など、入学後は数えきれないほど言われました。

当時、あまりにも女子が少数派であったため、よほど高い志や具体的な目標があるのだろうと勘違いされることも多く、「就職に有利そうだからなんとなく工学部にした」と口をそろえる同級生の男子達と私は何も変わらないのにと思っていました。

では、なぜ大学受験時に工学部を選択するに至ったのか、それは通っていた中高一貫の女子校では、半数以上が理系選択だったためです。

私のような「理数科目はそこまで得意ではないけど、ちょっと興味があるからとりあえず理系」という選択も当たり前に受け入れられ、周囲の誰からも否定されませんでした。

実際、中高一貫の女子校のほうが共学よりも理系選択者が際立って多いというデータもあるようです。*6, *7

これは、将来について考える多感な時期に、アンコンシャスバイアスから解放されることの大切さを裏付けるものと言えるでしょう。

人口減少が進んでいる日本において、理系を選択する女性が増えなければ、科学技術分野の国際競争力を維持していくことが困難になっていくかもしれません。

ユネスコは「将来の仕事の75%がなんらかの理数系能力を必要とする」と推測しており、理系文系に関わらず、理数系の能力を積極的に身につけることの重要性も高まっています。*4

自分の「心の癖」に向き合うことで気付くこと

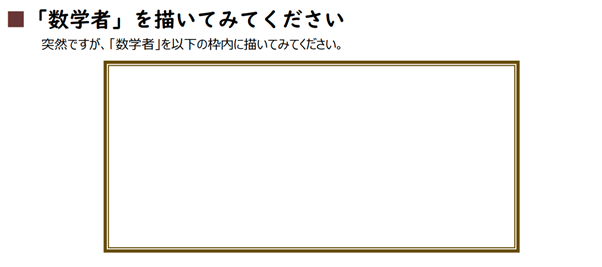

最後に、内閣府男女共同参画局の「男女共同参画の視点を取り込んだ理数系教科の授業づくり」第2章「自分を知ろう」に掲載されている、アンコンシャスバイアスに気付くための簡単なテストを紹介します(図4)。*4

出所)内閣府男女共同参画局「指導啓発資料」p.9

https://www.gender.go.jp/c-challenge/pdf/keihatsu.pdf

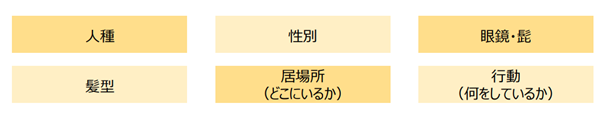

このテストでは、数学者をどんな風に描いたのかを以下の6つの観点でチェックすることで、自身の隠れた偏見や思い込みについて知ることができます(図5)。*4

出所)内閣府男女共同参画局「指導啓発資料」p.13

https://www.gender.go.jp/c-challenge/pdf/keihatsu.pdf

また、内閣府男女共同参画局では、アンコンシャスバイアスチェックシートを作成し、ホームページで公開しています。*8

アンコンシャスバイアス自体は存在して当たり前のもので、絶対に排除しなければならないというわけではありません。

しかし多様性を認め合う社会を実現するためには、自身の隠れた思い込みを見つめ直し、コミュニケーションや人生設計にどんな影響を与えているか自覚することが重要です。

まずはアンコンシャスバイアスは誰にでもあるものと受け入れ、向き合うことからはじめてみてはどうでしょうか。

参考文献

*1

出所)日本労働組合総連合会「5万人を超える回答アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み、偏見)診断」p.4

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20201204.pdf?30

*2

出所)福岡県「アンコンシャス・バイアスって何?」

https://joseikatsuyakuoentai.pref.fukuoka.jp/unconscious_bias/about/

*3

出所)広島県「働く女性応援よくばりハンドブック」 p.26

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/womanjob/handbook/00_yokubari_handbook_all.pdf

*4

出所)内閣府男女共同参画局「男女共同参画の視点を取り込んだ理数系教科の授業づくり」p.5, p.6, p.9, p.13

https://www.gender.go.jp/c-challenge/pdf/keihatsu.pdf

*5

出所)アジア経済研究所「女の子は数学が苦手?―教師のアンコンシャス・バイアスの影響」

https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Column/ISQ000002/ISQ000002_054.html

*6

出所)内海房子「アンコンシャス・バイアスって何?」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsee/66/2/66_2_96/_pdf

*7

出所)内海房子 京谷美代子「女性エンジニアに関する各種データから見えること」 p.50

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsee/59/3/59_3_3_48/_pdf

*8

出所)内閣府男女共同参画局「無意識の思い込み アンコンシャスバイアスチェックシート」

https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/03.pdf

フリーライター

石上 文 Aya Ishigami

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。